お読みいただきまして、ありがとうございます。

足育アドバイザー®で保育士の成田あす香です。

小さい子どもの言葉の言い間違いって、気持ちがほのぼのしますよね。

私の娘が片言で話し始めた頃に言っていたのが 「ドージョー。」(どうぞ)でした。

私が娘に何かを渡すときには、いつも「はい、どうぞ」と言っているのを覚えて、何かが欲しい時は「ドージョー。」と言えばいいと思ったようです。

その仕草があまりにも愛おしくて、おやつやごはんをすぐに渡さずに、「ドージョー。」と言わせていました。いけない母ですね。

立場によって使う言葉が変わる

『子どもはことばをからだで覚える』(著:正高信男)には、動きを表す言葉の話が出てきます。

動きを表す言葉には、状況によって、話し手の立場によって、言葉が変わるものがあります。

娘の「ドージョー。」(どうぞ)も、本来は欲しい時は「ちょうだい」です。

このような言葉には、他に「行く/来る」「あげる/もらう」「売る/買う」などがあります。

このような言葉の習得は意外に難しく、小学校に入っても誤用する子が多いという説があるそうです。

ただ、説はありながら、資料がないので、著者の正高信男さんは小学1年生100人を対象に、調査をされたのだそうです。

適切に使い分けができていない子が45名

二人の人物が会話を交わしている状況を想像した時、 「今日、遊びに来る?」と一方が尋ねたら、もう一人は「うん、遊びに行く」とか、 「いいや、今日は遊びに行かない」と答えなければなりません。

これができるかどうかを1人に対して20回調査したところ、8割以上正しく答えられた子が100名のうち39名。

逆に、正しく答えられたのが2割以下の適切な使い分けができていない子どもが100名中45名いたそうです。

適切な使い分けができている子は体も反応していた

そして、正高さんは面白いことを発見しました。

会話をしている子どものビデオを解析していたら、 「行く/来る」の言葉が適切に使い分けられている子どもは、言葉に合わせて体が動いていることに気づいたのだそうです。

「行く」と言う時には、自分の体の中心より外側に向かって腕や手を動かし、 「来る」という時には、 自分の体の中心に向かって腕や手を動かす様子が見られたとあります。

これを読んで、私は「あっ!」と思いました。

わらべうたに「行く/来る」が入っている!

「はないちもんめ」って遊んだことがありますか?

かってうれしい はないちもんめ

まけてくやしい はないちもんめ

となりのおばちゃん ちょいときておくれ

おにがいるから いかれない

おふとんかぶって ちょっときておくれ

おふとんびりびり いかれない

おかまかぶって ちょっときておくれ

おかまそこぬけ いかれない

(以下略)

この遊びでは、「行く」「来る」という言葉をうたいながら、前に後ろに歩きます。

はないちもんめ系の遊びは、他にもいろいろあります。

たんすながもち どのこがほしい

あのこがほしい

あのこじゃわからん

〇〇ちゃんがほしい

なになっていくの

いぬなっておいで ワンワン

とんとん どなた

しものせきのわさぶろう

なにしにござる

からこ買いにきました

どんなからこがいります

よう鳴るからこがいります

みてください

どれも、話し手の立場によって、言葉が変わる動詞を歌いながら、前へ後ろへと歩きます。

わらべうたが、子どもの言葉の習得を助ける“学校”だった

今は子どものうたといえば「童謡」が多く聞かれますが、童謡は基本的に音楽家が作曲したもので、園や学校などの教育現場や、テレビなどのメディアを通して、広まってきたものです。

一方のわらべうたは、作曲家なし、詠み人知らず。

子どもを取り巻く生活文化や遊びの中で、体から自然と出てきた言葉とメロディーが、 口伝えで受け継がれてきました。

今のような教育のない時代の庶民の子どもは、親や周りの子どもから覚えたわらべうたで、体を動かして遊び、言葉の感覚も育んでいた。

庶民の子ども達にとって、わらべうたは「幼稚園」や「学校」のような存在であり、遊びの中で言葉を習得する大切な場だったのではないかと思いました。

わらべうたは、言葉と体を育てる

まだ年齢の小さな親子だったため、フラフープを門に見立てて遊びました。

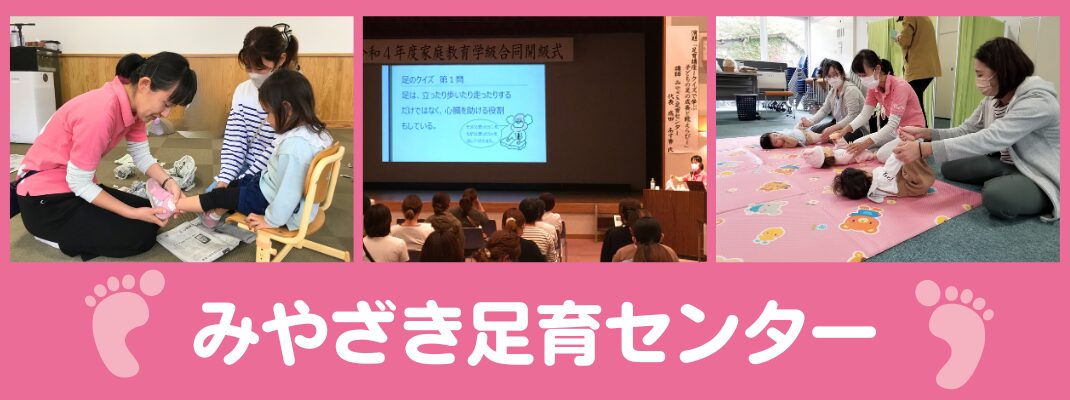

これまで開催してきた親子足育クラスの中では、わらべうたを運動あそびの中に多く取り入れてきました。

「私がわらべうたが好き」

「日本に古くからあるものを伝えたい」

「うたがあると、小さい子はノリが良い」

「うたに合わせて体を動かすので、リズム感が高まる」

「声域が狭いので、子どもの声帯に無理がない」

「伴奏いらずで、いつでもどこでも歌える」

こんな理由からわらべうたを取り入れていたのですが、

『子どもはことばをからだで覚える』を読んで以来、 「わらべうたを通して、体で言葉を覚えられる」 という良さが加わりました。

人間が、自分以外の世界を知る手がかりは、まずは体です。

体が先にあって、次に言葉がある。

小学校に入ってから、楽しく勉強ができる子にするためにも、乳幼児期には体を動かす遊びをたくさんして、体で感じた経験を数多くすることが大事です。

わらべうたは、言葉とからだを自然に育んでくれる、代々伝わる子育ちの知恵です。

家庭や保育、教育の場で、もっと広く取り入れられることを願っています。

今回紹介した本と、わらべうた遊びを知ることのできる本をご紹介します。

ぜひ参考にしてください。