ごあいさつ

「みやざき足育センター」のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

私は成田あす香(なりた あすか)と申します。

保育士であり、日本足育プロジェクト協会認定の足育アドバイザー(R)です。

この活動を始めたきっかけのひとつは、私の長男が小学校に上がった時、足の小指が床につかない、いわゆる浮き指と呼ばれる状態になっているのに気づいたことでした。

原因と考えられた上履きを変えた結果、足の指が床につくようになったことから、子どもの靴の重要性に気づきました。

地域をあげて足を育むことが当たり前の社会を創る

私と家族は、2010年に東京から宮崎県の綾町へ移住しました。

首都圏に比べて外遊びの環境が豊かで、元気な足が育ちやすい環境だと期待していましたが、そこで目にしたのは、しゃがみ歩きの動きが苦手な3歳児の姿でした。

幼児のリズムあそびの中で行われる「あひる」は、かかとを上げて足の指先で体を支えてしゃがみ歩きをする運動です。

2歳児では足裏を全部床につけてしか歩けませんが、3歳を過ぎて土踏まずの形成ができてくると、かかとが上げられるようになってきます。

東京で一緒にリズムあそびをしていた自主保育の子ども達はこの動きができていたのに、なぜできないのか。

この違いに疑問を抱き、周囲の環境や生活様式について考えました。

公共交通機関が移動手段の東京では、家から駅までは歩かなければいけませんし、乗り換えでは階段の上り下りもたくさんあります。

一方、宮崎県では自然が豊かな地域ほど車社会であり、家から車までの間や駐車場から目的地の施設や公園までの間のわずかな距離しか歩くことがありません。

子どもたちが歩く機会が少なく、子どもの運動能力の発達に必要な運動量が確保できていないのではないか、と気づいたのです。

人生100年と言われるこれからの時代を、この足で生き抜くことができるのか?

少子高齢化が進む宮崎で、誰もが豊かに幸せに生きていくには、みんな元気な足でいることが欠かせないのではないか?

この気づきが私の活動の原点となりました。

子どもの足の力は、足を使わなければ育っていきません。

私たち大人の足も、使わなければ衰えていきます。

「地域をあげて足を育むことが当たり前の社会を創る」という信念を胸に、宮崎県内の全市町村を訪問して足育講座を届けることを目標に活動を始めました。

講座を受けて足や爪の役割、靴の選び方や履き方、運動の大切さを学ばれた皆さんからは、「もっと早く知りたかった」「毎日のことなのに何も知らなかった」「足は大切だと思っていたが、何をすればいいか分からなかった」という声を多くいただきます。

講座を受講された女性とばったり町中で会い「あれから靴の履き方だけは続けています。歩くのがとても楽になりました」と声をかけていただいた時は、地道に活動を続けてきて本当に良かったと思いました。

0歳から始まる3世代の足育

足育は誰にとっても必要なものですが、私は赤ちゃんを育てているお父さん、お母さんに特に足を育む大切さを伝えたいと思っています。

赤ちゃんが歩き出すまでの足の発達は、2本の足でまっすぐに立ち、歩くための力が育っていく大切な過程です。

そして、新しい家族を迎えるタイミングは、私たち大人がこれまでの習慣や生き方を見直す機会であり、3世代のつながりが深まる機会です。

生まれたばかりの赤ちゃんが、寝返りをするようになり、はいはいをするようになり、立ち上がり、初めての一歩を踏み出す。

その発達の過程を、足の知識と愛情をもって守り育みながら、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも足を大切にするための新しい習慣づくりに取り組み、人生を自分の足で最後まで歩んでいく元気な足になる。

足育は子育てに限った話ではありません。

これからの時代、いつまでの健康な足でいることは、人生の質を高めるための重要な要素です。

私は足育の普及を通して、誰もが自立した人生を歩んでいく未来を築きたいと考えています。

これからも「足育」の理念を広める活動に全力を尽くします。

どうぞよろしくお願いいたします。

経歴(プロフィール)

1973年生まれ、神奈川県出身。

2010年、東京都荒川区から宮崎県綾町へ移住。

2013年に足育アドバイザーⓇとして活動を開始してから、宮崎県内21市町村と全国5都県にて講演回数352回、延べ6051人に足育講座をお届けしてきました。

みやざき足育センターでは、赤ちゃんから大人までの個別相談に対応するほか、親子対象の遊びのクラスと散歩のイベントを企画しています。

また、宮崎日日新聞「からだの土台足育」連載を始め、テレビやラジオでも足育についてお話させていただいています。

さらに、子育てネットワークみやざきに参加し「みやざき子育て応援フェスティバル」の企画運営にも携わり、より良い子育て環境づくりに貢献しています。

ブックライターのわたなべ真理子さんのウェブサイトで、私のインタビュー記事を掲載していただいています。

足育アドバイザーとしての活動だけでなく、これまでの経験や宮崎移住のきっかけにも触れていただいていますので、ぜひご覧ください。

資格及び認定など

- 保育士

- 足育アドバイザー(R) :特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会 認定

- 健康経営アドバイザー:東京商工会議所 認定22001834

- おむつなし育児アドバイザー:おむつなし育児研究所

- ラジオ体操指導員

- フットマスター:フットマスター養成塾 修了

- オルソ・ラボ Bi-Opオーダーメイドインソール取扱代理店

役職

- みやざき足育センター 代表

- 特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会 理事

- 子育てネットワークみやざき代表(2025年度)

- みやざき子育て応援フェスティバル実行委員長(2025年度)

- 宮崎県子ども・子育て支援会議委員

メディア実績

新聞、雑誌

- 宮崎日日新聞「からだの土台足育」連載

- 宮崎日日新聞折込情報誌「きゅんと」取材協力

- 月刊チャージ「KIRISIMA Shochu Club」vol.77

テレビ

UMK(テレビ宮崎)

- UMKスーパーニュース:Reらいふ「足育で子供を元気に!」(2015年5月6日放送)

- UNKスーパーニュース:Reらいふ「新学期に向けて 子供の靴選び」(2018年2月27日放送)

- UNKスーパーニュース:Reらいふ「子供の靴選び 買い替えのタイミングは?」(2022年08月23日放送)

- 4時どき!:4時トクプレゼンター「靴の履き方&選び方」(2024年9月10日放送)

MRT宮崎放送

- MRT宮崎放送「あるあるセブン☆夏スペシャル」

- MRT宮崎放送「報道LIVEトコトン」

- MRT宮崎放送「おやこ応援ラジオ♪」

表彰

- 2024年度 運動器の健康・日本賞 奨励賞

「ニュースレターから始まる『足育』普及・啓発活動」

学会発表、投稿

学会発表

- 第17回日本整形靴技術協会学術大会

「足育の啓発活動は子育てに行動の変化をもたらしているかー講座を受講した保護者と一般の保護者の比較ー」

- 第18回日本整形靴技術協会学術大会

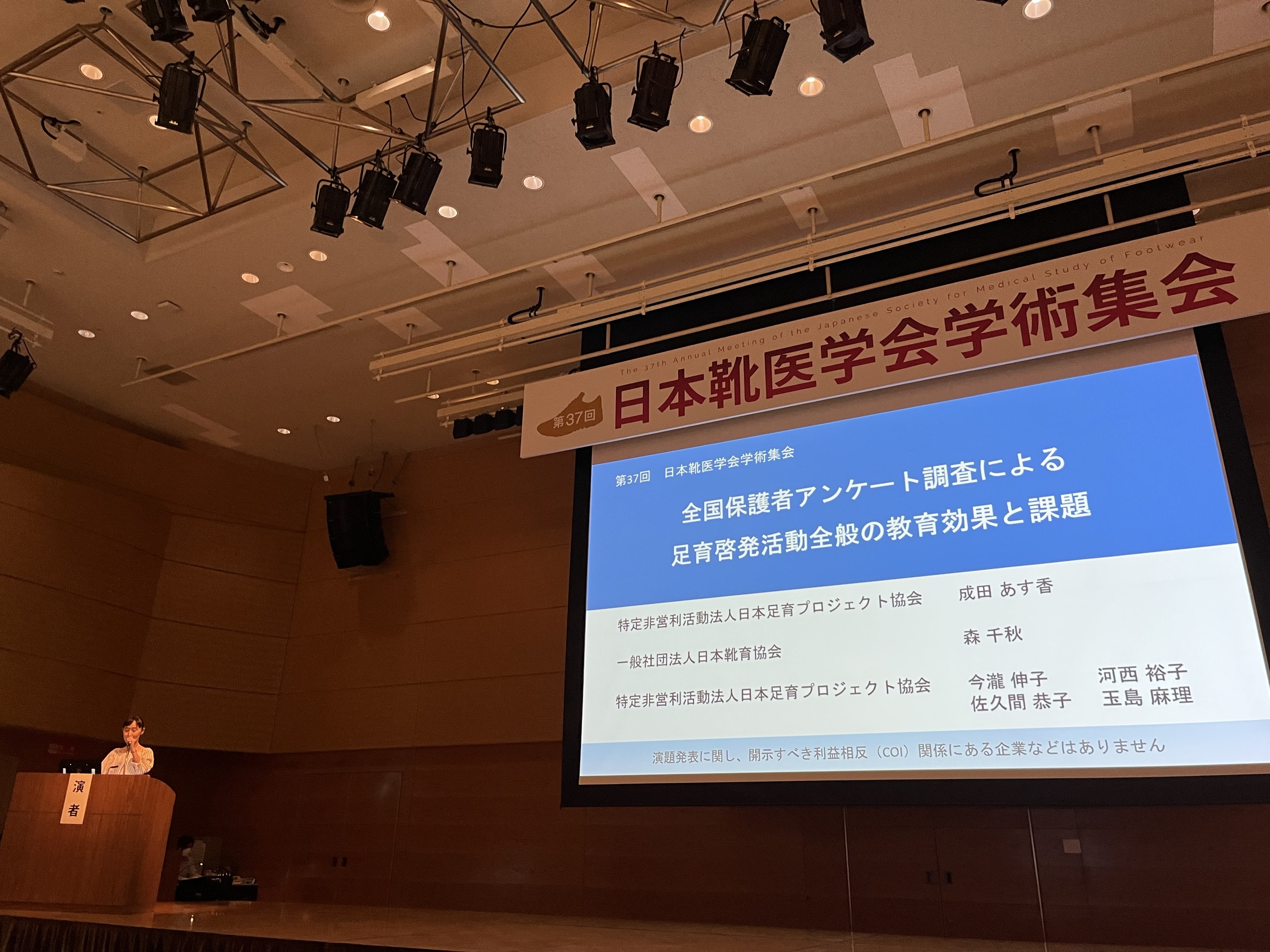

「子どもの足の健康に関わる啓発活動の効果的な展開に向けた調査」(特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会) - 第37回靴医学会学術大会

「全国保護者アンケート調査による足育啓発活動全般の教育効果と課題」(特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会)

学会誌投稿

- 日本整形靴技術協会雑誌 7巻 2022年

報告「足育の啓発活動は子育てに行動の変化をもたらしているか : 講座受講者の実施状況調査と今後の改善点について」 - 靴の医学 第37巻2号 2024年5月発行

原著「全国保護者アンケート調査による足育啓発活動全般の教育効果と課題」(特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会)筆頭筆者